Ein Bericht von Birgitta M. Schulte

„Der Weg ist steinig.“ „Mit der Ganztagsschule wird man von allen Seiten allein gelassen.“

Hört man Lehrerinnen und Lehrern zu, hält man verwundert inne. Kennen sie vielleicht die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ nicht? Die lässt doch niemanden allein. Lernen sie sie vielleicht gerade erst kennen, jetzt auf der Fachtagung „Lehrerinnen und Lehrer im Ganztag“, die die Serviceagentur in Frankfurt veranstaltet?

Es könnte sein. Zum ersten Mal sind sie selbst im Fokus, nachdem die Serviceagentur sich in Hessen seit 2003 zuerst um die Partizipation von Schülerinnen und Schülern, später um die der Eltern, um Kooperation mit der Jugendhilfe und mit den Schulträgern, um die Unterstützung von Steuerungsgruppen und Koordinatorinnen in den einzelnen Schulen gekümmert hat.

„An Information fehlt es nicht mehr, nur: die umzumünzen auf die Situation der einzelnen Schule, das ist wirklich schwierig“, sagt Barbara Zeizinger, Lehrerin im Schuldorf Bergstraße und abgeordnet an die Serviceagentur.

„Da muss ein Plan gemacht werden.“

Hoheitliches Handeln und Zivilgesellschaft

Einen Plan gab es auch für die Serviceagentur nicht, nicht im Sinne eines Modells, das nur hätte nachvollzogen werden müssen. Wenn die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ auf die letzten fünf Jahre zurückblickt, dann sieht sie eher eine Entwicklung, einen Prozess, den sie mitgestaltet hat. Der war – und ist - allerdings durchaus zielgerichtet. Das Land Hessen hatte sich ja schon 2002 zum Ziel gesetzt, dass alle Schulen, die es möchten, Ganztagsschulen werden.

Als aber die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) sich entschied, den Ländern von 2003 bis 2009 vier Milliarden Euro für den Aus- und Aufbau von Ganztagsschulen zur Verfügung zu stellen, kam Schwung in die Sache. Mit dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ wollte sie nicht nur bauliche Maßnahmen, sondern auch die Qualität der pädagogischen Gestaltung fördern. Mit der Moderation dieser Entwicklungsaufgabe wurde die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) betraut.

„Seitdem die Stiftung mit im Boot ist, hat sich einiges geändert“, sagt Cornelia Lehr aus dem Referat für ganztägige Angebote im Hessischen Kultusministerium. Die abgeordnete Lehrerin ist seit 2002 mit dem Thema befasst, damals in der „Kooperationsstelle für ganztägig arbeitende Schulen“.

Die wandelte sich nun in die „Serviceagentur Ganztägig lernen’“ Hessen, eine von 15 in Deutschland. „Ein innovativer Ansatz“, sagt Stephanie Welke vom Standort Kassel der Serviceagentur Hessen. „Wir integrieren jetzt beides: die Verwaltungsseite im Kontakt mit dem Hessischen Kultusministerium und die zivilgesellschaftliche Seite durch die DKJS, die normative und die operative Seite.“

Zwischen Land und Stiftung besteht eine Kooperation. So arbeiten sowohl Angestellte des Landes als auch Angestellte der Stiftung in der Serviceagentur. Beide haben den Auftrag zur pädagogisch-inhaltlichen Gestaltung. Die Stiftungsangestellten bringen planerisch Anregungen der Wissenschaft ein. „Ideen für mehr“ heißt da die Überschrift. Die Kräfte des Landes behalten dabei das Praktische streng im Blick. Das Kultusministerium möchte, dass der Alltag in den Schulen möglichst verlässlich abläuft. Deshalb beruft es Lehrerinnen und Lehrer auf diese Stellen. Sie kennen die Hierarchien, (Dienst-) Wege, die gegangen werden müssen, sie wissen um das Votum von Eltern oder des Schulträgers, um die vielen unterschiedlichen Interessen, die bedacht werden wollen. „Das fruchtbare Moment liegt genau in diesem Zusammentreffen“, sagt Cornelia Lehr.

„Es gibt auch Positives!“, lassen sich die Lehrerinnen und Lehrer auf der Lehrerfachtagung hören. „Anfangs war es schwer, jetzt sind wir im Fluss.“ „Für unsere Kinder in der Hauptschule ist die Ganztagsschule genau das richtige Konzept.“ „Man kommt mit den Schülerinnen und Schülern ganz anders ins Gespräch als im Unterricht, das ist ein großer Vorteil.“

Die Lehrerinnen und Lehrer aus Wiesbaden, Weilburg, Ginsheim-Gustavsburg sind zur Fachtagung der Serviceagentur gekommen, um Anregungen für den Alltag zu bekommen. „Erwartungen? Möglichst keine. Wir hoffen auf ein paar Ideen.“

Und schon wirbelt einer ihre fest gefügten Voreinstellungen durch die Luft: Bernhard Sieland, Professor für Psychologie an der Universität Lüneburg, provoziert. „Gehören Sie zu den Neurotikern - ‚Ich kann aus Vorerfahrung nicht lernen’ - oder zu den Anpassungslernern - ‚Ich verstärke meine Vorurteile’? ... Sie gehören einer Organisationskultur an, die nennt man ‚High Demand, Low Control: Sie haben nur Mitverantwortung, aber eine hohe Mitverantwortung. Das frustriert auf die Dauer. Sie brauchen eine Würdigungskultur untereinander! Kollegien, die sich nicht selbst würdigen, die kann auch die positive Rückmeldung des Schulleiters nicht erreichen.“

Der Fachmann für Schulpsychologie läuft auf und nieder, spricht laut und leise, kombiniert, was nicht zusammen passt und damit witzig klingt. Er macht Wirbel, „Perturbationen“. Nur so, weiß die Wissenschaft, lässt sich lernen. Nur wenn im Gehirn Eingeschliffenes auseinandergerissen wird, entsteht Platz für Neues.

Angelika Erhardt, Professorin an der Fachhochschule RheinMain, bringt einen anderen Fachausdruck ein: Resilienz. Wie können die Schülerinnen und Schüler diese Flexibilität erwerben, diese Widerständigkeit, die sie enttäuschende, erschöpfende, schwierige Lebenssituationen erfolgreich überstehen lässt? Angelika Erhardt wirbt für eine ‚Beziehungsdidaktik’ statt der ‚Inhaltsdidaktik’, die bisher oft im Vordergrund steht. Es gehe um eine fragende, unterstützende, wertschätzende Haltung den Kindern gegenüber.

Schule und Jugendhilfe

Dass auf der Lehrerfachtagung der Serviceagentur eine Vertreterin der Fachhochschule für Sozialwesen spricht, die sich in ihren Fortbildungen sonst an Erzieherinnen richtet, ist kein Zufall. Im Gegenteil. Die Verbindung von schulischen und außerschulischen Kulturen ist das zweite Doppelmoment, das die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ kennzeichnet. Hier arbeiten Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen zusammen. Sie haben sich vorsichtig angenähert, bringen sie doch ganz unterschiedliche Traditionen und Maßstäbe mit. „Ich habe eine große Offenheit erlebt“, erzählt Stephanie Welke, die 2005 als

Sozialarbeiterin zu den Lehrerinnen dazustieß. „Wir Mitarbeiterinnen waren neugierig aufeinander.“

„Diese Kombination, die die Agentur vorlebt, ist das, was Schulen machen müssen, wenn sie eine gute Ganztagsschule werden wollen“, sagt Cornelia Lehr aus dem Hessischen Kultusministerium. „Wenn man eine Form für dieses Zusammenleben gefunden hat, wenn es eine Gesprächskultur gibt, ist viel gewonnen, und doch muss das Feld von den jeweils beteiligten Personen ausgelotet werden. Diese Erfahrung machen die Schulen auch.“

Die Sozialarbeiterin Stephanie Welke, die sich zur Sozialwirtin fortgebildet hatte, begann 2005 ein Feld zu bestellen, das den Lehrerinnen nicht so nahe gelegen hatte: das der Partizipation der Schülerinnen und Schüler bei der Ganztagsschulentwicklung. „Traditionell wird den jungen Leuten nicht so viel zugetraut. Dabei haben sie große Kompetenzen in Zeitmanagement und Organisation. Ich wollte Beispiele dafür finden, dass sie hohe Verantwortung übernehmen können.“

Sie orientierte sich an Eingeführtem wie Schülerfirmen, Schülerlotsen, Schulsanitätern oder dem Klassenrat und machte Veranstaltungen, auf denen Ideen für die Zusatzzeit an der Schule vorgestellt wurden. Einmal aber kam es anders. Die Jugendlichen wollten nach dem Einführungsvortrag nicht in die Workshops gehen, sie wollten ihre eigenen Ideen für die Gestaltung der Ganztagsschule diskutieren. Die damalige Beauftragte für Schülerpartizipation, eine Schülerin, sah sich gezwungen, den Vorschlag spontan anzunehmen. Sie leitete die Diskussion und dokumentierte sie gleichzeitig durch Kärtchen an der Pinnwand. „Das hat auch die Mitarbeiterin des Schulamts, die dabei war, sehr beeindruckt und für Schülerpartizipation geöffnet“, erinnert sich Stephanie Welke. „Die jungen Leute haben viel zu bieten, wenn gefragt wird, wie es besser sein könnte. Ihnen eine Stimme zu geben, das verstehe ich als meine Aufgabe.“

Die Lehrerinnen und Lehrer auf der Lehrerfachtagung wehren sich nicht. Sie gehen bereitwillig in die Workshops. Am Beispiel der IGS Kastellstraße in Wiesbaden erfahren sie, wie Arbeitsplätze für die Lehrkräfte in der Schule bereit gestellt und gestaltet werden können. Ein umstrittenes Thema. Der Austausch ist lebhaft.

Drei Säulen

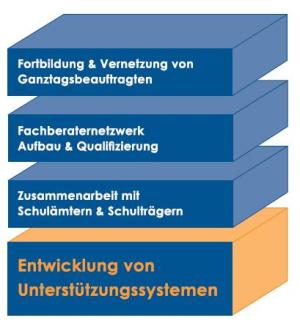

Tagungen mit Workshops zu organisieren, ist das täglich Brot der Serviceagentur. Es ist eine Form von Aktivierung und Fortbildung, ein Beitrag zum Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen. Insgesamt ruht die Arbeit der Serviceagentur auf drei Säulen.

1. Säule

1. Säule

Die erste ist die Unterstützung von Systemen.

Dazu gehört der Aufbau von Schulnetzwerken, also des Zusammenschlusses der Ganztagsbeauftragten der einzelnen Schulen, die Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schulämtern und den „Ganztagsgeneralisten“ dort, die Entwicklung eines Konzepts für den Einsatz von Fachberaterinnen und -beratern in den Staatlichen Schulämtern und ihre Qualifizierung – ein großer Fortschritt für Hessen, wie Barbara Zeizinger von der Serviceagentur meint. Die Mitarbeiterinnen der Serviceagentur haben als Mitglieder der Steuerungsgruppen an den Staatlichen Schulämtern eine wichtige Funktion. „Hier versammeln sich die Motoren der Entwicklung“, sagt Cornelia Lehr aus dem Hessischen Kultusministerium.

2. Säule

2. Säule

Die zweite Säule ist die Qualitätsentwicklung. Dazu gehören die Entwicklung von Qualitätskriterien sowie einzelne Qualifizierungsangebote. Die Serviceagentur Hessen hat Fortbildungen zu acht Qualitätsbereichen gestartet, zu Steuerung der Schule, zu Unterricht und Angeboten, zu Lern- und Lehrkultur, zu Kooperation und Partizipation von Schülern und Eltern, zu Zeit-, Raum- und Ausstattungs- sowie Mittagskonzept.

3. Säule

3. Säule

Die dritte Säule ist die modellhafte Praxis. Aus der Erfahrung guter Schulen lässt sich lernen. Und die Serviceagentur kennt inzwischen viele. Wenn Barbara Zeizinger gefragt wird: Kennen Sie eine Schule, die schon das individuelle Lernen praktiziert? Wissen Sie, wo die Rhythmisierung gut gelungen ist?, dann fällt ihr eine Schule ein. Die Serviceagentur sorgt dafür, dass über solche Schulen in Broschüren und auf der Website berichtet wird, dass sie sich auf Fortbildungen vorstellen oder für Hospitationen zur Verfügung stehen. Manche werden zu „Referenzschulen“ gekürt. Ihr Beispiel ist so überzeugend, dass sie Vorbild werden können, z.B. dafür wie Eltern mit einbezogen werden können. Sie haben Material entwickelt und schicken „Botschafter“.

Auf dem Lehrerfachtag sitzt ein Lehrer mit einem Karton auf dem Schoß. Freudig zeigt er vor, was er eingeheimst hat. „So ein großes Angebot an Broschüren durch die Serviceagentur! Die bringe ich ins Kollegium. Die Beispiele kommen ja aus den Schulen. Das ist wirklich etwas Handfestes. Danach kann man sich richten.“

„Auch die Homepage der Serviceagentur ist inzwischen eine Institution, die man gern kontaktiert“, sagt Cornelia Lehr vom Kultusministerium. „In Hessen konkurrieren seit dem Auftrag zur Profilbildung viele Projekte um die Aufmerksamkeit der Schulen. Wenn man die Ganztagsschule voranbringen will, muss man wirklich viel einsetzen.“

Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit der Serviceagentur ist die Entwicklung von ‚Bildungslandschaften’. Wenn Kommunen und Vereine, Bürger und Bürgerinnen Verantwortung für eine Schule übernehmen, wenn sich eine Schule öffnet für ihre Umgebung, dann ist auch das ein Beispiel, das weitererzählt wird. Bei einer solchen Entwicklung stehen Mitglieder der Serviceagentur als Berater zur Verfügung, oft geben sie auch den ersten Anstoß.

Bundeseinheitlicher Zusammenschluss

„Für uns ist der Oberbegriff die Schule – mit allen Facetten“, sagt Stephanie Welke am Kasseler Standort. „Die Stelle, wo alle Fäden zusammenlaufen, das ist die Agentur.“

Bei dieser komplexen Aufgabe unterstützen sich die Serviceagenturen aus den einzelnen Bundesländern. Alle drei Monate trifft sich dieses Netzwerk. Da werden Erfahrung wie Materialien ausgetauscht. Wenn die Serviceagentur Rheinland-Pfalz eine Broschüre zum Thema Kooperationen aufgelegt hat, dann muss Hessen das ja nicht auch noch tun. Wenn die Serviceagentur Bremen einen Leitfaden zur Auswertung von Schulhospitationen entwickelt hat, ist der herzlich willkommen. Wenn die Serviceagentur Brandenburg eine Datenbank entwickelt hat, so dass Schulen wie in einem Katalog nach Experten suchen können, dann ist das für Hessen eine große Arbeitserleichterung.

Zudem hat die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen organisiert. Mitarbeiter des Instituts für Schulforschung in Dortmund zum Beispiel kommen zu den Netzwerktreffen und fragen nach Themen, die der Betrachtung bedürfen. „Wir wollen da nichts beschönigen“, sagt Stephanie Welke. „Es bedarf noch einiger Arbeit, bis die Bedingungen für die Schulen verbessert sind, die Zusammenlegung von Schul- und Jugendhilfeplanung zum Beispiel.“ „Schulen wissen eigentlich, was sie brauchen. Eine kontinuierliche Organisationsberatung beispielsweise wäre eine große Unterstützung. Die können wir nicht leisten, nur vermitteln.“

„Oft liegt es nicht in unserer Macht, Lösungen zu finden, aber wir können auch ins Hessische Kultusministerium vermitteln“, sagt Barbara Zeizinger aus der Serviceagentur. „Wir werden angenommen als diejenigen, die beraten, aber nicht bewerten. Die Schulen haben Vertrauen, sie scheuen sich nicht, auch eine Schwäche zu zeigen.“

Im Laufe der Jahre ist das Wissen um die Schulen gewachsen. „Ich habe es mit vielen Beteiligten zu tun“, sagt Barbara Zeizinger. „Deshalb sehe ich, wie komplex das Thema ist. Es verlangt ein hohes Maß an Kooperation von allen.“

Wie sieht der Rückblick auf die letzten fünf Jahre aus? „Anfang gut. Arbeit immer besser!“, meint Cornelia Lehr knapp. „Anfangs haben wir uns um Äußerlichkeiten kümmern müssen, um Vertragsgestaltung und darum, welche Caterer es für das Mittagessen gibt. Heute können wir uns inhaltlichen Aufgaben widmen und pädagogisch gestalten“, sagt Stephanie Welke.

Die Lehrerfachtagung hinterlässt deutlich Eindrücke: „Ich habe gelernt, dass man Vorträge auch aktivierend halten kann.“ „Der Vortrag von Professor Sieland hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, an die eigenen Energien zu denken.“ „Unser Feuer – das ist ja unsere Stärke, aber wir müssen auch darauf achten, dass die Flamme anbleibt. Das können wir aus seinem Vortrag mitnehmen.“ „Mir ist bewusst geworden, dass ich auf meinen Körper achten, Balance halten muss, und dass die Würdigung untereinander so wichtig ist. Ich will künftig Feedback geben.“ „Ich wünschte mir allerdings auch eine Würdigung durch den Dienstherrn.“

„Zu schätzen, was gut läuft – das geht oft unter in der Schule“, sagt Stephanie Welke. „Ich habe es mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun, die nicht jammern, sondern ihre Spielräume nutzen. Und ich habe die Möglichkeit, ihnen Wertschätzung zukommen zu lassen.“

Autorin: Birgitta M. Schule

Fotos: I. Anhorn, H. Krüger

Datum: 17.12.2009

© www.hessen.ganztaegig-lernen.de