NaSchu-KoordinatorInnen suchen ihr Profil

Ein Bericht von Birgitta M. Schulte

Am Ende wurden Brücken gebaut. Ganz real. Zwei Teams aus KoordinatorInnen an Frankfurter Ganztagsschulen arbeiteten mit Papierstreifen unterschiedlicher Länge aufeinander zu. Ohne sich zu sehen. Der Raum für – schriftliche – Kommunikation war der Flur zwischen zwei Klassenzimmern. Schließlich konnte eine Tasse auf der papiernen Brücke stehen, und Kriterien für gelingende Zusammenarbeit waren benannt, so etwas wie „Auf Regeln einlassen!“ „Aufgaben verteilen!“ „Auf die Zielvorgabe einlassen!“ Ein wichtiges Ziel einer Fortbildung zu Führungsaufgaben in der Ganztagsschule, und nicht nur dieses, war erreicht.

Neun Frauen und ein Mann arbeiten in einem Modellprojekt, das von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen seit 2002 finanziert wird. Unter dem Kürzel "NaSchu" steht es für 'Ganzheitliche Nachmittagsangebote an Frankfurter Schulen'. Mit diesem Projekt wird von montags bis freitags, täglich bis 17.00 Uhr ein umfangreiches Bildungs- und Freizeitangebot realisiert, das sich sowohl an den Wünschen der Schüler und Schülerinnen als auch denen der Eltern orientiert. Es beinhaltet ein Mittagessen und ein vielfältiges Nachmittagsangebot im sportlichen, kreativen und im lernunterstützenden Bereich (Hausaufgabenhilfe, Stützkurse etc.). Die Angebote sind von Schule zu Schule im Kern ähnlich, im Detail aber verschieden, sie richten sich an der jeweiligen Situation aus.

Das Besondere an dieser Form einer additiven Ganztagsschule ist, dass die Verwaltung des pädagogischen Nachmittagsangebots von Freien Trägern (Schul-Förderverein, AWO, Caritas, IB, Lehrerkooperative Frankfurt) übernommen wird, die dazu KoordinatorInnen eingestellt haben. Es sind ehemalige Lehrerinnen, Leiterinnen von Kindergärten, Schulsozialarbeiter.

Nach sechsjähriger Praxis war es den KoordinatorInnen wichtig, ihre Arbeit zu reflektieren und die Erfahrungen zu bündeln. Ziel war es, die Gemeinsamkeiten in sehr unterschiedlichen Arbeitsbedingungen bei verschiedenen Trägern, in unterschiedlichen Schulformen und Einzugsgebieten festzuhalten. In der langen Zeit hat sich eine neue Aufgabe, sozusagen ein neuer Beruf herausgebildet. Die KoordinatorInnen wollten nun ein Tätigkeitsprofil erstellen. Sie gewannen mit der freien Personalentwicklerin Ionka Senger aus Frankfurt eine Trainerin, die ihnen half, sich als Führungskräfte zu entdecken.

KoordinatorInnen in der Ganztagsschule arbeiten in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen. Die Schulleitungen, die Eltern, der Schulelternbeirat, Lehrer und Lehrerinnen tragen die unterschiedlichsten Wünsche an sie heran. Und dann sind da das Stadtschulamt und seine Finanzabteilung, das Staatliche Schulamt als Vertretung des Landes und der Förderverein einer Schule, die mit Finanzmitteln Spielräume öffnen, die aber auch Grenzen setzen. Ganz unmittelbar fordern die Schülervertretung, die einzelnen Schüler und Schülerinnen und die Honorarkräfte, die für sie da sein wollen, Aufmerksamkeit ein. Nicht zuletzt ist da noch die Programmgruppe, in der die KoordinatorInnen mitarbeiten.

Die unterschiedlichen Interessen bergen viel Konfliktstoff. Da kann es leicht passieren, dass die KoordinatorInnen zum Spielball einzelner Interessen werden.

Damit sie sich nicht verlieren, müssen sie die einzelnen Forderungen gewichten können. Und sie müssen sich abgrenzen, wenn Aufgaben gestellt werden, die eigentlich die ganze Schule betreffen und nicht nur das Nachmittagsangebot. Wenn es um Feste, die Schulhofgestaltung oder die Teilnahme an Wettbewerben geht, darf das auf keinen Fall ganz beim Nachmittagsteam hängen bleiben. „Wenn es darum geht, den Literaturtag des Hessischen Rundfunks mitzugestalten, dann werde ich schon mal schwach“, sagt Anja Feil, Koordinatorin in der Brüder-Grimm-Schule in Frankfurt. „Es gibt nicht so viele Beiträge aus dem Unterricht.“

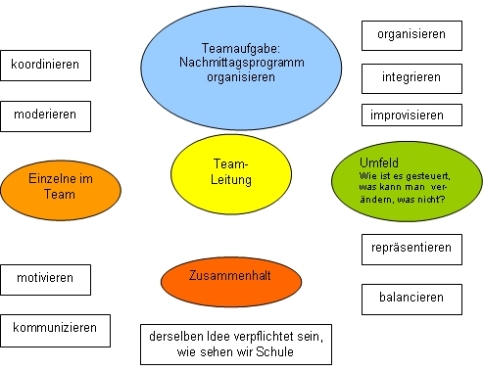

Mit einem Schaubild vergewisserten sich die KoordinatorInnen ihrer Aufgaben und stellten fest, dass nicht alle gleich wichtig sind. Programmplanung und Personalmanagement, vor allem aber die Kommunikation mit allen Beteiligten haben Vorrang vor Administration, Klärung der Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation.

Aufgabenprofil der KoordinatorInnen

Aufgabenprofil der KoordinatorInnen

Aufgabenprofil der KoordinatorInnen

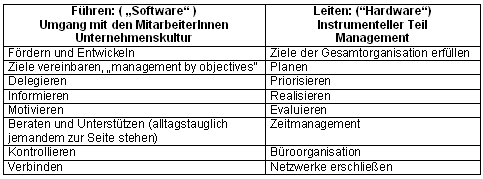

All diese Tätigkeiten machen aus dem/r KoordinatorIn eine Führungskraft. Das war für viele eine Überraschung, sozusagen ein heilsamer Schock. So hatte man sich noch nicht gesehen. Das neue Kleid fühlte sich höchst ungewohnt an. So schlug Ionka Senger vor, sich erst einmal anzusehen, was im Management großer Firmen heute unter Führung verstanden wird.

Zwei Haltungen, zwei Linien von Verhaltensweisen gehören dazu: Führen und Leiten. Der Unterschied wird schnell klar, wenn die Trecks der Siedler in Nordamerika vor Augen erscheinen.

Da gab es denjenigen, der dafür sorgte, dass die Wagen ordentlich und funktionstüchtig waren. Er prüfte die Räder, fütterte die Pferde, schaute sich das Geschirr genau an. Falls etwas nicht in Ordnung war, gab er den Auftrag, ein Pferd oder ein Rad neu zu beschlagen, Leder zu nähen, Wasser abzufüllen. Er hatte die Leitungsaufgabe. Ein anderer machte sich Gedanken darüber, ob die Pferde auch nach dem nächsten Halt würden grasen können. Wenn er Zweifel hatte, schickte er Reiter voraus, die die Landschaft erkundeten. Er plante den Zug, legte die Wegstrecke fest und die Reihenfolge der Wagen. Er schlichtete notfalls auch einen Streit. Er hatte die Führungsaufgabe.

Grundprinzipien moderner Führung

Grundprinzipien moderner Führung

Grundprinzipien moderner Führung

KoordinatorInnen nehmen in ihrem Arbeitsbereich wesentliche Führungsaufgaben wahr.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation mit den MitarbeiterInnen und der Sorge für die Kommunikation der MitarbeiterInnen untereinander. Hier geht es um die Zielvorstellung und um die Frage „wie wollen wir eigentlich pädagogisch arbeiten?“ Ist ein solider Rahmen für die kommunikativen Aufgaben hergestellt, hat dies großen Einfluss auf ein positives Arbeitsklima. Gegenseitige Wahrnehmung und Anerkennung ist ein wesentliches Kriterium für gelingende Führung.

Die Wahrnehmung dieser Führungsaufgaben erfordert allerdings, dass sich die KoordinatorInnen auf diese Aufgaben konzentrieren. In der Regel ertrinken sie in den Anforderungen des instrumentellen Teils. Es gilt also „Zeit-Räume“ zu schaffen.

Als ein zu vertiefendes Führungsinstrument stellte sich das Mitarbeitergespräch heraus. Hierfür und für andere Instrumente der Personalführung sowie für „Zeitmanagement als Teil der Leitungsaufgabe“ wünschen sich die KoordinatorInnen die Weiterqualifizierung.

Team-Leitung

Team-Leitung

Ausblick: Was sollte man tun?

Sie stellen sich vor, dass KoordinatorInnen in Zukunft regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, die dem Inhalt nach den Anforderungen der Ganztagsschulentwicklung entsprechen. Auch andere Personen, die ähnliche Aufgaben haben wie Mitglieder von Steuergruppen, Mitglieder von Schulleitungsteams, Mitglieder eines Kollegiums, die die Koordination machen, sollen angesprochen werden.

Weitere Schwerpunktthemen sollen dann sein:

Die Arbeit des/r KoordinatorIn in gegebenen Strukturen

- Schulphilosophie: andocken und abgrenzen - Bildungsprofile im Ganztag

- Networking: Netze bilden, in Netzen arbeiten, Netze pflegen

- Verknüpfung von Vor- und Nachmittag: Chancen und Stolpersteine

- Kooperation inner- und außerhalb der Schule: Was ist zu beachten?

- Koordination als zentrale Aufgabe: Schwerpunktsetzung und Grenzziehung

„Love it or leave it“

„Es mögen oder es lassen“ wurde zum Wahlspruch der KoordinatorInnen. Sie wollen lernen, sich nur da einzusetzen, wo auch wirklich etwas zu bewirken ist. Es geht darum, Kräfte zu sparen.

„Zu erfahren, dass man fokussieren kann, das war der Gewinn aus dem Seminar“, sagt Anja Feil aus der Brüder-Grimm-Schule in Frankfurt. „Wir haben unsere Wahrnehmung zugespitzt.“

Autorin: Birgitta M. Schulte

Foto: Pierro Chiussi

Schaubilder: Ionka Senger

Datum: 06.04.2009

© www.hessen.ganztaegig-lernen.de