Bericht über den Landeskongress der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hessen am 6. Oktober 2016 in Wetzlar

Ein Bericht von Jacqueline Engelke

Wer an diesem Donnerstag in die Stadthalle in Wetzlar kam, wurde im Foyer von Mitarbeitern der hessischen Serviceagentur „Ganztägig lernen" freundlich in Empfang genommen und mit Info-Mappe und Namensschild ausgestattet. Eine Treppe höher erwartete die Teilnehmenden des Landeskongresses neben Getränken ein konstantes Gemurmel. Grüppchen standen zusammen und nicht selten hörte man ein freudiges „Hallo, wie geht es?" oder „Hi, auch wieder hier?". Begegnung und Austausch standen neben der praktischen und theoretischen Information im Mittelpunkt des Kongresses zum Thema „Ganz! Schön! Anders? Ganztagsschule - Potenziale erkennen, Perspektiven entwickeln", der erstmals an einem anderen Ort als Kassel oder Frankfurt stattfand.

„Ich will Kontakte knüpfen, Leute treffen und mich mit Kollegen austauschen", erzählt ein Lehrer. Zwei Kolleginnen einer Schule, die den Ganztag plant, wollen „alles mitnehmen" an Informationen für sich und ihre Kolleginnen. Eine andere Lehrerin koordiniert an ihrer Schule seit zwei Jahren den Ganztag. Sie möchte Aktuelles erfahren, praktische Tipps bekommen und Menschen kennenlernen.

|

|

|

Perspektiven und Potenziale

Die mehr als 200 Teilnehmenden – sowohl Lehrkräfte als Mitarbeitende aus Schulverwaltung, Jugendhilfe und Kooperationspartner – erwartete ein breit gefächerten Angebot: Neben einem Hauptvortrag standen acht Workshops und fünf Bewegungs- und Entspannungsworkshops auf dem Programm. Zu Beginn informierte Wolf Schwarz, Ministerialrat im hessischen Kultusministerium, über aktuelle Entwicklungen. So seien in den im Schuljahr 2014/15 eingeführten „Pakt für den Nachmittag“ 122 Schulen aufgenommen worden. Schwarz kündigte ein weiteres Zusatzprogramm von erneut sechs Millionen Euro für Schulen an, die eine Profilerweiterung anstreben. Zum 1. Januar soll zudem eine überarbeitete Ganztagsschulrichtlinie in Kraft treten. Schwarz bat die Teilnehmenden, über die Verbände Ideen und Anregungen dazu weiterzugeben.

„Es geht nicht nur um Noten, sondern darum, die Potenziale der Kinder zu entwickeln", stellte Nicola Andresen von der Kinder- und Jugendstiftung in ihrer Begrüßung fest. Sie nannte drei wichtige Themen für Schulen: Den Umgang mit Diversität, den Umgang mit Inklusion sowie die Digitalisierung der Gesellschaft. Jürgen Wrobel, Leiter der Hessischen Serviceagentur, der den Tag moderierte, erläuterte die Angebote des siebenköpfigen Teams der Serviceagentur mit Sitz in Kassel und Frankfurt.

|

|

|

|

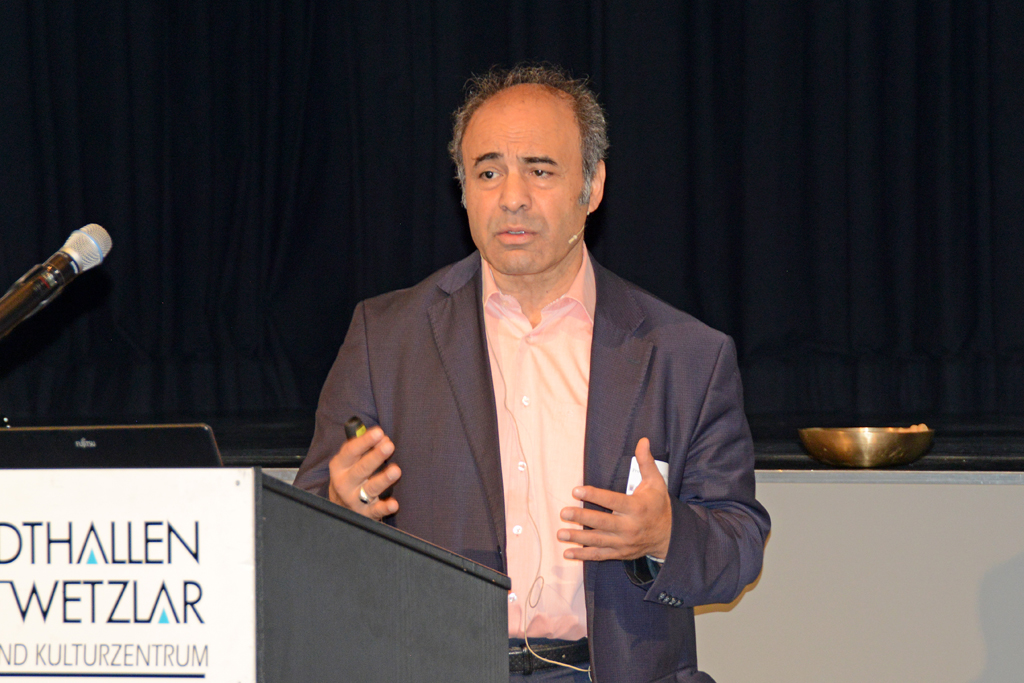

Talente der Kinder mit Zuwanderungsgeschichte

Die „verkannten Talente und die Potenziale bei Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungsgeschichte" beleuchtete im anschließenden Hauptvortrag Professor Haci-Hailil Uslucan von der Universität Duisburg-Essen. Er ging in seinem Vortrag unter anderem auf Bedingungen für den Bildungserfolg sowie spezielle Fördermaßnahmen für diese Kinder und Jugendlichen ein. Vier Millionen von 13,1 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland wiesen 2010 einen Migrationshintergrund auf. Je jünger, desto höher sei der Anteil. Für einen Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund „sind Ganztagsschulen wichtig", stellte der Referent fest. Denn sie könnten Defizite ausgleichen. Eine frühe Segregation – also Aufteilung in Schulformen - mache es fast unmöglich, Defizite beispielsweise bei den Sprachkenntnissen aufzuholen.

Erziehung zu Leistungsmotivation spiele für den Bildungserfolg eine Rolle, ebenso wie ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und internaler Kontrolle. Hochbegabte Migranten seien bisher unerkannt, obwohl es zahlenmäßig rund 80 bis 120 000 Hochbegabte in dieser Gruppe geben müsse. Um die Potenziale der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu fördern, ist es hilfreich, den kulturellen Hintergrund der Familien zu beachten und statt abstrakter Fragen die Lebenswirklichkeiten abzubilden. Weitere hilfreiche Schritte könnten sein, mehr Lehrkräfte mit Migrationshintergrund an den Schulen zu beschäftigen sowie die interkulturellen Kompetenzen der Lehrkräfte zu fördern, für eine bessere schulische Ausstattung in sozial benachteiligten Gebieten zu sorgen und Checklisten sowie Beobachtungsmanuale für Lehrkräfte und Eltern zur Verfügung zu stellen, um Begabungen zu erkennen. Denn, so fragte er, „können wir es uns erlauben, auf diese Potenziale zu verzichten?“

Achtsamkeit und Gedächtnistraining

Nach so viel Kopfarbeit war es Zeit für ein Bewegungsband, mit dem die Rhythmisierung in den Schulen nachempfunden wurde. Verschiedene Referent/-innen gaben in fünf Workshops Anregungen, die gleich praktisch probiert wurden. Entspannend ging es im Workshop zur Achtsamkeit zu, während im Gartensaal zum Thema „Bewegung im Unterricht" kleine Tischtennisbälle von Plastikbecher zu Plastikbecher flogen. Unten im Foyer wurde das Gedächtnis trainiert – Alphabet rückwärts aufsagen oder zu bestimmten Farben bestimmte Bewegungen machen. Draußen rannten Teams zwecks Teambildung hinter farbigen Bällen her, während andere jonglierten oder sich an Snakeboards ausprobierten. Angesichts des hohen Lachpegels war schwer zu überhören, dass diese Übungen Spaß machten.

|

|

|

So viel Bewegung sorgte für Hunger. So mischte sich der Duft von Gulasch- und Kartoffelsuppe mit dem von belegten Brötchen und den Geräuschen von angeregten Unterhaltungen. Der ein oder andere nahm sich noch schnell eine Brezel von einem der Holzständer mit, als es nach dem Essen hieß: Praxisaustausch, der erstmals auf dem Programm stand. Die Aussteller – von der AOK bis zum Ganztagsschulverband – sowie die Referentinnen und Referenten der Workshops und des Vortrags standen für jeweils zwei mal 20 Minuten für Informationen zur Verfügung. So bot sich den Teilnehmenden die Möglichkeit, neben einem Workshop-Thema noch in andere zu schnuppern. Ein Angebot, von dem rege Gebrauch gemacht wurde.

Zeit für freudvolles Lernen

Nach einer Kaffeepause öffneten die Workshops ihre Pforten. Nach einem Input seitens der Referentinnen und Referenten ging es in den Workshops darum, Raum für Austausch und Diskussion zu bieten. So konnten die Teilnehmenden des Workshops „Wie geht Ganztagsschule für ALLE" an einem Beispiel Ideen entwickeln. In einem kurzen Vortrag erläuterten Cornelia Fritz und Dina Zirnzak das Konzept der Franz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen. Das Motto der Schule lautet: „Stärken stärken – Schwächen schwächen“. Man wolle ermöglichen, dass alle Kinder auch am Nachmittag teilnehmen können. Notwendig dafür sei eine bestimmte Haltung: Für alle Kinder offen zu sein, für alle Kinder auch den Ganztag zu ermöglichen und für alle Kinder Angebote zu machen. „Wir nutzen die Ressourcen, die da sind“, erläuterte Cornelia Fritz. Es habe lange gedauert, „aber es geht“, versicherten die Referentinnen.

Auch die Richtsberschule in Marburg hat sich die Frage gestellt, wie alle 600 Kinder die Chance bekommen können, am Ganztag teilzunehmen. Der stellvertretende Schulleiter Marcus Kauer zeigt auf, wie sich „Schulstrukturen verändern (lassen), um Zeit und Raum für freudvolles Lernen zu ermöglichen", so das Thema des Workshops. Die Schulstruktur wurde komplett geändert, ab 11.40 Uhr können alle Schülerinnen und Schüler die vielfältigen Ganztagsangebote nutzen. Die Kinder sind stark eingebunden, sie steuern und denken mit. Dieses Konzept ist nicht nur ein steter Prozess, es erfordert eine gute Organisation, an der Schüler und Schülerinnen ebenso mitwirken wie alle Lehrkräfte.

Weitere Workshops behandelten den Umgang mit speziellen Gruppen von Schülerinnen und Schülern, so zum Beispiel psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen und auf der Flucht traumatisierten Kindern. In anderen Workshops ging es um die Arbeit in (multiprofessionellen) Teams und die Schulsozialarbeit in der Ganztagsschule.

|

|

|

Eltern einbeziehen - Teams fördern

Neben Schülern sind die Eltern eine wichtige Gruppe für das Leben an der Schule, und auch die Eltern sind keine homogene Gruppe. Sie brauchen verschiedene Angebote. Die Liebfrauenschule in Frankfurt ging eigene Wege, um Eltern zu erreichen, wie die Schulleiterin Helen Kellermann-Galle erklärte. Für die Eltern der zukünftigen Erstklässler startet bereits im Jahr vor Schulbeginn das Projekt „Mein Kind kommt in die Liebfrauenschule – Wie unterstütze ich mein Kind, damit es einen guten Schulstart hat“. Die Veranstaltungsreihe wird gemeinsam mit den vorschulischen Einrichtungen und den Kooperationspartnern durchgeführt. Alle Eltern der Schule bekommen einen „Schulkompass“, einen Aktenordner mit einer Art Eltern ABC.

Während der Grundschulzeit wird eine offene Elternreihe in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte angeboten. Ein Eltern-Lehrer-Chor oder ein Eltern-Cafe´, bei dem ein türkischsprachiger Lehrer zugegen ist, sind weitere Angebote. Alle vier bis sechs Wochen steht die Schulleiterin bei einem Jour Fixe den Eltern zur Verfügung – allerdings nur für Fragen, die nicht die Kinder oder die Klasse betreffen. Die Eltern werden einen Tag vor einem Elternabend per Gruppen-SMS an den Termin erinnert. Wer nicht zum Elternabend gekommen ist, wird danach angerufen. „Wir erreichen nicht alle Eltern“, so das Fazit der Schulleiterin. Aber die Schule sei ein verlässlicher Partner in der Grundschulzeit der Kinder.

Tolle Gespräche und Denkanstöße

Am Ende hatten wohl alle für sich die ein oder andere Anregung mitgenommen. „Der Workshop Elternarbeit war super“, sagt eine Teilnehmerin, die daraus viele wertvolle Tipps mitnimmt. Eine andere Teilnehmerin fand zwar, dass das Thema Schülerbetreuung im Ganztag etwas zu kurz kam. „Man nimmt aber immer etwas mit“, ergänzt sie. Eine Lehrerin hat den Hauptvortrag als hilfreich empfunden im Hinblick darauf, die eigene Haltung zu überprüfen. Und sie hat festgestellt, dass ihre Schule bereits auf einem hohen Niveau arbeitet. „Wir hatten tolle Gespräche“, sagt eine weitere Teilnehmerin. Und lobt die Organisatoren, die genügend Raum für den Austausch geboten hätten.

Autorin: Jacqueline Engelke

Fotos: Reinhart Bartsch

Datum: 12.10.2016

© www.hessen.ganztaegig-lernen.de